| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | ||||||

| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |

| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |

| 30 | 31 |

- The Simpsons Movie

- 20일만에결혼

- 무드연주곡

- 미소

- 2007)

- (2007)예고편

- 풍요로운추석명절

- Caution

- 얼굴은순정

- ㅅ어

- 베스트 20

- 보내세요

- 두바이왕자

- BEOWULF

- 색

- 첫눈에반한

- 초미니 비키니 눈길

- 제니퍼 애니스톤

- 계 色

- 호텔여직원과

- UCC

- 사한

- 戒 Lust

- dd

- 행운을드립니다

- ㅕㄴ으로

- 베오울프

- 몸은 액션?

- 얼짱보디빌더 박수희

- Today

- Total

바다늑대 FORCE

진주 영봉산(晋州 靈鳳山).산세와 암석이 마치 용(龍)처럼 보이며 신령스런 봉황(鳳凰)이 깃든 영봉산(靈鳳山)을 걸어보다 본문

진주 영봉산(晋州 靈鳳山).산세와 암석이 마치 용(龍)처럼 보이며 신령스런 봉황(鳳凰)이 깃든 영봉산(靈鳳山)을 걸어보다

바다늑대FORCE 2023. 12. 12. 21:36

진주 영봉산(晋州 靈鳳山)

산세와 암석이 마치 용(龍)처럼 보이며 신령스런 봉황(鳳凰)이 깃든 영봉산(靈鳳山)을 걸어보다

▲ 진주 영봉산(晋州 靈鳳山)

높이 : 397m

위치 : 경남 진주시 이반성면 용암리(龍岩里)에 걸쳐 있는 산

▲ 진주 영봉산(晋州 靈鳳山) 나의 산행일 :

2023년12월13일 수요일 날씨: 맑음

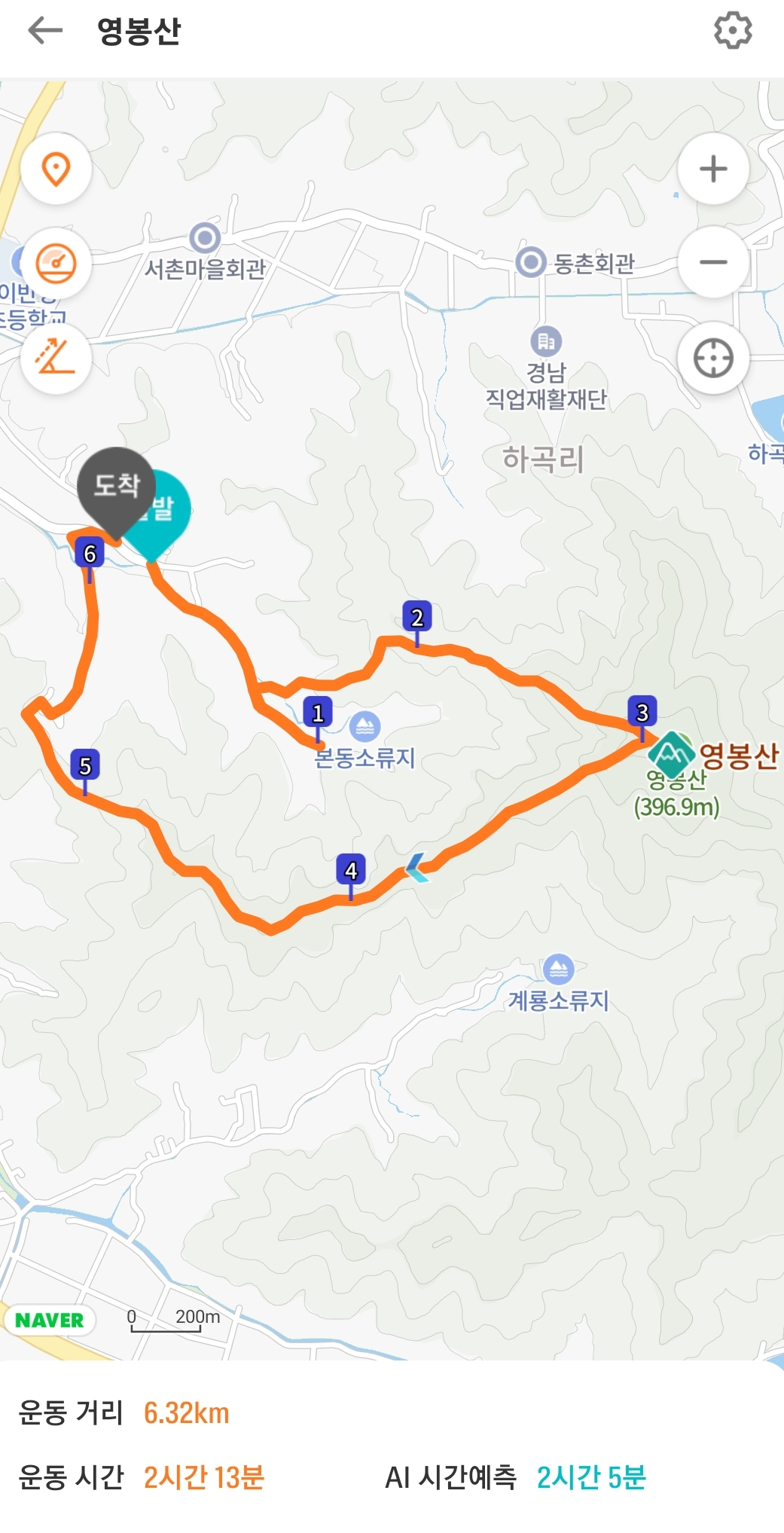

▲ 진주 영봉산(晋州 靈鳳山)나의 산행코스 :

용암마을 원불교교당 앞 주차장 → 영봉산 등산로 입구 → 해주정씨 묘 → 동촌마을 갈림길 표지목 → 영봉산

→ 용암사지 갈림길 → 반성석재 용암사지 갈림길 →장덕재 → 용암마을 주차장

6.32km 2시간13분 소요(트랭글 앱기준)

▲ 진주 영봉산(晋州 靈鳳山) 개요 :

진주 (晋州) 에는 봉황(鳳凰)과 관련된 산들이 많은데 대표적인 산이 비봉산(飛鳳山)으로 높이는 140m에 불과하지만

예전에는 진주고을의 진산으로 남덕유에서 뻗어내린 산줄기가 집현산을 거쳐 남강(南江)에 빠져들기 전 맺힌 산이다.

비봉(飛鳳)이면 봉황(鳳凰)이 날아간다는 말이니 '진주 강씨(晉州 姜氏)' 문중에선 온갖 방법으로

봉황을 붙잡으러 했다는 이야기가 전하며 그런 맥락에서 쳐다보면 영봉산(靈鳳山·397m)은 신령스런 봉황이 깃든 산이다.

진주 동쪽 일반성면(一班城面)과 이반성면(二班城面)은 고려시대까지 반성현이란 고을이었다.

남강(南江)으로 합류하는 반성천을 따라 진주시계(晉州市界)를 이루는 영봉산은 이 지역 중심 산이라고 할 수 있다.

주변에 만수산(456m), 보잠산(453m), 오봉산(525m) 등 훨씬 높은 산이 늘어섰으나 예로부터

영험하기로는 이 산을 최고로 쳤다고 하며 옛 반성 고을 사람들은 이 산에 올라 마을 수호신에게 제사를 지내기도 했다.

영봉산의 신령스러움은 서쪽 골짜기에 있는 용암사지(龍岩寺址)를 통해서도 확인할 수 있다.

지금은 돌부처, 석등, 어느 고승의 사리탑만 하나씩 남아 쓸쓸한 풍경이다.

이 용암사지가 신라 헌강왕 5년(875) 도선국사(道詵國師)가 창건했다는 삼암사(三岩寺)의 하나인 용암사다.

삼암사란 진주 영봉산의 용암사, 광양 백계산(白鷄山)의 운암사, 조계산의 선암사를 말한다.

영봉산 줄기가 에워싸고 있는 대표적인 마을이 용암마을인데

주변의 산세와 암석의 형태가 용과 같은 형세라 하여 용암이라고 부르며, 해주정씨 집성촌이다.

영봉산 원점산행 이루는 충의사(忠義祠)는 조선 선조(宣祖)때

충의공(忠毅公) 정문부(鄭文孚 1565~1624) 장군의 유업을 기리기 위하여 세운 사당(祠堂)이 있다.

▲ 진주 영봉산(晋州 靈鳳山)산행지도

▲ 진주 영봉산(晋州 靈鳳山)

나의 트랭글(TRANGGLE) 궤적도(軌跡圖)

→→→→→→2023년 12월13일 수요일 대한민국(大韓民國) 구석구석 산(山)을 찾아 길을 나서본다

주중 산행은 전날 당직이거나 연가휴무 이며 오늘은 당직 휴무라 오전 자격시험하나 치르고 근처 산행을 해본다

근처 산도 아직 미답지가 많은데 멀리 산찾아 가는것도 모순처럼 보이기에 근처 산도 답사를 한다

시간이 장거리갈 여유가 없을때는 늘 근처 산을 찾아 산길을 찾아 길을 나선다

용암마을회관

영암산이 위치해 있는 용암리(龍岩里)유래를 보면

1914년, 진주군 이반성면 용암동(龍岩洞), 간동(間洞), 하서동(荷西洞) 각 일부로서 용암리(龍岩里)라 하였다.

용암리의 행정 리동은 용암, 모곡, 하동 등으로 분류한다.

이반성면 중앙에 있는 마을로 마을 뒷산이 영봉산이며 영봉산 줄기가 용암을 에워싸고

주변의 산세와 암석의 형태가 용과 같은 형세라 하여 용암이라고 부른다고 하며

이 마을에는 해주정씨의 집성촌이며라고 한다.

용암마을 마을길

작은 개울을 따라 용봉산으로 쭉 뻗은길을 따라 직진하면 영봉산 들머리가 나오며

저 멀리 영봉산에 흰구름이 걸여 있는 모습이 아름다운 강산이다 라는 말이 가슴에 닿는다

용암마을은 영봉산에서 흘러 내리는 작은 개울을 중심으로 주거지가 형성되어 있고

용암마을회관엔 마을주민들 어르신들이 모여 담소를 나누는 소리가 들여왔다

한분 나오시길래 영봉산 들머리를 확인차 물어보고 곧장 길을 걸었다

마을우물겸 빨래터

예전 상수도가 보급되기전의 마을우물 같아 보이며 시멘트 포장을 보아서는 아낙네 빨래터 겸용인듯 보였다

유년기 시절 외갓집 동네에 가면 산에서 내려오는 개울가에 이러한 우물에서

외할머니가 양철동이에 물을 떠서 이고 집으로 가시는 모습이 생각이 났다

영봉산은 이반성면의 중앙에 있는 용암마을의 뒷산이라고 생각하면 되는데

산의 이름처럼 예사롭지 않은 산이라 생각 하였다

영봉산 등산로 안내표지

영봉산 용암마을에서 산행을 시작하는 들머리 이며 진주시 이반성면에 소재한 산으로

맥(脈)이 발산(鉢山)에서 생겨나서 발산과 서로 대치해 있다.라고 구체적으로 그 지맥을 언급하고 있는 곳이다

그래서 지맥산꾼에게나 알려진 산이며 아마 영봉산이란 자체를 모르는 진주시민도 많을것이며

나 역시 진주시내에 있는 가좌산 비봉산 선학산 망진산 석갑산등 두루 올랐지만

영봉산이란 이름도 생소하였고 오늘에야 그 존재를 알았다

영봉산 초입 산길

동네 뒷산이긴 하지만 그 영험이나 유래는 대단히 깊은 산이며 산길도 잘 정비되어 있어 걷기가 좋고

덤으로 용암사지와 충의사의 역사적 가치를 볼수도 있는 산행지이며

인적도 없고 조용한 산길이라 유유자적 걷기엔 최적의 산행지 같다

이틀전에 한여름날 소나기 처럼 내린 비 때문인지 산길은 촉촉하게 젖어 있어 먼지는 없어 좋지만

낙엽으로 인하여 미끄러웠고 군데군데 멧돼지 흔적이 많이 보였다

해주정씨 (海州 鄭氏) 의 묘

영봉산을 오르다 보면 초입구간에 해주정씨 (海州 鄭氏)의 묘가 있고 묘 뒷편으로 산길이 있다

용암마을은 해주정씨 (海州 鄭氏) 의 집성촌이기도 하며

해주 정씨(海州 鄭氏)는 황해도 해주를 본관으로 하는 우리나라의 성씨 이며

시조 정숙(鄭肅)은 고려 신종 때 문과에 합격하여 전법정랑(典法正郞), 중현대부(中顯大夫)

전객서령(典客署令)을 지냈다고 하며 해주 정씨(海州鄭氏)의 선계는 알려져 있지 않지만

해주(海州) 수양산(首陽山) 아래 오래 세거했던 사족으로 고려 때 정(鄭)씨를 사성(賜姓) 받았다고 한다.

소나무숲길

토종 소나무 숲길이 빼곡하다 나는 편백숲에서 뿜어져 나오는 피톤치드 (Phytoncide) 보다

소나무에서 뽐어져 나오는 솔향기 피톤치드(Phytoncide)가 훨신 더 좋다

미국산 리기다 소나무랑 토종 소나무랑 구별법은 간단한데 토종이 솔잎이 두개이다

소나무는 ‘솔’과 ‘나무’ 두 글자가 합쳐져서 만들어진 이름이다

소나무숲길

솔은 원래 ‘수리’ 즉 우두머리라는 뜻하는 옛 말에 어원을 두고 있다

다시 수리가 ‘술’로 바뀌었고 이 말이 다시 ‘솔’이란 말로 바뀌게 되어 솔나무가 되고

솔이란 말은 상(上), 고(高), 원(元)의 의미를 지니는 말이며

그러므로 솔+나무는 우두머리 나무 즉 나무 중 가장 으뜸인 나무가 되는 것이다

소나무의 열매를 솔방울, 소나무의 잎을 솔잎이라고하고 솔나무는 나중 ‘ㄹ’이 탈락하여 소나무가 된 것이다.

소나무숲길

소나무향이 너무 찐하게 코끝에 닿고 가끔 불어오는 솔바람으로 그린샤워 해보며 솔잎 가득한 산길을 걷는 이 길이 좋다

솔잎은 싱싱한 것을 따서 쓰는데, 통증과 피를 멎게 하고 송진은 고약이나 반창고를 만드는 데 쓰는데

염증을 빨리 곪게 하고 고름을 빨아 낸다고 하며 송화가루는 기운을 돋우고 피를 멎게 한다고 전한다

소나무를 베어 내고 7~8년이 지난 뒤에 뿌리에서 외생근균이 자라 버섯이 생기는데

이것을 ‘복령’이라 하며, 입맛을 돋우고 구역질을 없애 주어 중요한 약재로 썼다.

그 밖에도 소나무 씨앗, 속껍질, 봄에 나는 새순도 약으로 썼다.

유년기 시절엔 소나무 속껍질을 먹었던 기억이 솔바람과 함께 다가왔다

바위손

영봉산 산길을 걷는동안 작은 암벽에 붙어 있는 바위손인데 여름날 소나기 처럼 내린 비 때문에 활짝 피어 있다

우리는 종종 바위손과 부처손 구별을 혼돈 하기도 하며 구별하기도 힘들다

바위손은 잎길이가 10센티 정도로 작고 원뿌리에 여럿잎이 나와 있는 반면

부처손은 잎길이가 15센티 전후로 길고, 원뿌리에서 잎이 하나씩 나와 있는데

산행하면서 만나는 바위에 붙어 있는 것은 대부분 바위손이며

바위손을 부처손이라고 하는 사람들이 많으나 엄연히 구별된다.

산정으로가는 데크계단

동네뒷산에도 이렇게 데크계단이 설치되어 있어 아마도 산행자들이 많이 찾는가 보다

그 이유는 영봉산은 낙남정맥에서 이어지는 산줄기이기에 그렇다 지맥 산꾼들은 필이 거쳐가는 산이라고 한다

영봉산으로 오르는 길도 제법 경사가 있어 봄날같은 겨울날에 땀이 여름처럼 타고 내렸다

영봉산 산행은 진주 영봉산 산행은 발산리 버스정류장에서 시작하는 들머리가 있는데

발산에서 산행을 하면 김준민 장군 신도비를 보고 발산재~295봉~송전탑~낙남정맥 갈림길~

안부 서낭~360봉~영봉산~능선 갈림길 이정표~255봉~248봉~해주 정씨 묘~

용암사지~용암마을(충의사)까지 9.4㎞라고 한다

낙남정맥(洛南正脈)

진주 이반성면 영봉산은 남남정맥가 이어지는 능선이 있는 곳이다

낙남정맥(洛南正脈)은 낙동강 남쪽에 위치한 정맥이며 이 정맥은 백두산에서 시작된

백두대간(白頭大幹)이 끝나는 지리산(智異山)의 영신봉(靈神峰)에서 동남쪽으로 흘러

북쪽으로 남강의 진주와 남쪽의 하동·사천 사이로 이어지며, 동쪽으로 마산·창원 등지의 높이 300∼800m의 높고

낮은 산으로 연결되어 김해의 분성산(盆城山, 360m)에서 끝난다.

그래서 낙남정맥( 洛南正脈)의 끝지점인 분성산(盆城山)에도 산행 해보았다

진주 영봉산(晋州 靈鳳山) 397m

영봉산(靈鳳山)은 진주시 이반성면에 소재한 산으로맥(脈)이 발산(鉢山)에서 생겨나서

발산과 서로 대치해 있다."라고 구체적으로 그 지맥을 언급하였다.

영봉산 서편 골짜기에 용암사지(龍岩寺址)가 있으며 비록 지금은 폐사되었지만

고려시대 용암사는 1314년(고려 충숙왕 1) 무외국통(無畏國統) 정오(丁午)가 주석(駐錫)한 후 크게 중창을 하고

대장경을 봉안하기도 했던 절이었다. 新增東國輿地勝覽(신증동국여지승람)진주에

용암사는 반성현의 영봉산 속에 있다. 고려 중 무외(無畏)가 거처하던 곳이다."라고 기록되어 있다.

진주 영봉산(晋州 靈鳳山) 397m

진주 영봉산(晋州 靈鳳山) 정상 표지석에는 397m라고 되어 있지만 지도상에는 396.9m 라고 되어 있다

영봉산 영암사지는 고려 박전지(朴全之)의 기문에 옛날에 도선(道詵)이 말하기를 '만약 세 암사(巖寺)를 창립하면

삼한이 통일되어 전쟁은 저절로 그치게 된다'라고 하였다. 그리하여 선암(仙巖)·운암(雲巖)과

용암사 절을 창건하였 다라고 했다."라는 기록이 있으며 이처럼 영봉산은 신령스러운 기운이 서린 곳이었다.

반성현 사람들은 예로부터 영봉산에서 동제를 지내기도 했다.

영봉산이 그만큼 신령스러운 곳이었는데, 여기에서 그 지명의 유래를 찾을 수 있다.

진주 영봉산(晋州 靈鳳山) 산정

영봉산 산정은 잡목하나 없이 동네 마당처럼 넓고 의자도 있어 산정에서 쉬며 낙남정맥 능선을 바라볼수 있는데

탁 트인 풍관은 지리산에서 낙동강 하구로 굽이치는 낙남정맥 (洛南正脈)의

옹골찬 산줄기와 그 뒤로 이어지는 산 그림자가 한 폭의 수묵화처럼 펼쳐진다.

하늘은 흰구름이 걸여 있고 날씨는 봄날 같은 겨울이다

낙남정맥 (洛南正脈)의 능선

영봉산 산정에서 바라보는 풍광이며 흰구름이 낙남정맥 (洛南正脈)봉우리를 따라 흘러 내려가고 있다

진주 이반성면 영봉산은 진주시의 시계를 이루는 대표적인 산 중의 하나로, 예로부터 신성시되어 동제를 지내던

산이며 신라 헌강왕 5년(875) 도선국사(道詵國師)가 창건했다는 삼암사(三岩寺)의 하나인 용암사가 있는 산이다.

삼암사란 진주 영봉산의 용암사, 광양 백계산의 운암사, 조계산의 선암사를 말하며

자연 경관이 좋고 사계절 빛깔을 달리하는 산행지이며 또한 삼림욕과 함께 등산 코스로도 적합하다.

진주 영봉산(晋州 靈鳳山) 산정

영봉산 산정은 한편의 시 같은 풍경이며 자세히 보면 작품같은 한폭의 풍경화이다

영봉산 정상은 정돈이 잘되어 있는 시내 공원같이 깨끗하고 낙남정맥 산줄기와 그 뒤로 이어지는 산 그림자가

그림처럼 아름답게 펼쳐지는곳이며 멀리 서북산과 여항산도 보인다.

이반성면 영봉산의 10배나 되는 높이의 산에올라 가도 이런 아름다운 조망을 보기가 쉽지 않다.

영봉산은 정상에서 동제를 올리는 신령스러운 산이라는데 과연 그럴 만하다 그래서 삼배(三拜)를 올려본다

용암사지(靈巖寺址) 방향으로 하산

동네 뒷산인데도 안내표지목은 잘 되어 있으며 군데군데 의자도 있어 최적의 산책코스 같기도 하다

한국민족문화대백과사전에 의하면 경남 진주시에 용암사(龍巖寺)가 있는데

그 절은 신라(新羅) 도선국사(道詵國師)가 성모천왕(聖母天王)으로부터 비밀리에 부촉을 받고

삼국통일을 위해 선암(仙巖)·운암(雲巖)·용암(龍巖)의 3암사를 창건하였는데 이 절은 그중의 하나였다.

당시에는 국가의 비보사찰(裨補寺刹)로서 크게 사세를 떨쳤다고 기록하고 있다.

영봉산 작은 봉우리( 248m봉)

여기서도 제법 주변 풍경이 나오며 이반성면이 보이는 곳이기도 하다

영암사지는

고려시대 박전지(朴全之)가 쓴 ‘영봉산용암사중창기(靈鳳山龍巖寺重創記)’와 고려학사 최자(崔滋 1186~1260)가 쓴

만덕산백련사원묘국사비(萬德山白連社圓妙國師碑)’등의 기록에 의하면

풍수음양설의 대가인 신라말의 도선국사(道詵國師, 827~898)가 지리산 성모천왕으로부터

3암사를 창건하면 삼한이 합쳐져 일국(一國)이 되고 자연히 전쟁이 종식되리라 하는 비기(秘記)를

은밀히 부촉받고 삼국통일을 위해 암(巖)이라는 글자가 들어간 3개의 사찰을 세웠는데

그것이 진주 영봉산 용암사, 광양 백계산 운암사, 그리고 순천 조계산 선암사라는 것이다.

호남 쪽에서는 광양 운암사, 순천 선암사와 더불어 월출산 용암사를 호남의 3암사로 주장을 하기도 하나

이는 호남의 삼암사일 뿐 삼국통일의 근거가 된 삼암사로서는 문헌적 근거가 빈약하다고 이야기 하고 있다

가산저수지와 월아산 조망

여기서 보면 진주 월아산 장군봉과 국사봉 사이에 질매재도 뚜렷하게 보인다

이반성면은 조선 시대에는 진주목가수개면(晉州牧 加樹介面)지역이었고

1914년 3월 1일 부령 제111호(1913.12.29)에 의하여 전국 317군을 218군으로 하고

4351면을 2517면으로 지방행정 구역 개편 시 진주군 이반성면으로 통합되었다.

그 후 1939년 10월 1일 부령 제168호(1939.9.30 공포)에 의하여 진주군진주읍(晉州郡晉州邑 )ㅇ이

진주부(晉州府)로 승격되고 진주군(晉州郡)이 진양군(晉陽郡)으로 개칭되어 진양군(晉陽郡)에 속해오다가

1995년 1월 1일(법률 제4774호 94.8.3 공포) 도·농 복합형 진주시로 행정구역이 개편되어 현재에 이르고 있다

소나무 숲 하산길

영봉산에는 대부분 소나무가 주 수종을 이루고 있는데 여기저기에 소나무 재선충 방재한 모습도 보였다

일반적인 산행로는 용암마을이나 동촌마을로 이어지지만 용암사지를 보기위해 이길을 택하기도 한다

영봉산 산정에서 5분 정도 내려서면 용암사지 안내 표지목을 따라 이길로 내려섰다

내리막길이 이어지는데 비온뒤라 미끄럽지만 솔향기는 더 그윽하고 좋았다.

비연문(斐然門)

편액에는 비연문(斐然門)이라 되어 있는데 이곳은 해주 정씨 문중의 재실인 장덕재(章德齋)가 있는 곳으로

정씨 집안의 사유지라고 하며 개짖는 소리가 너무 심해서 들어가서 구경할 엄두도 못내었다

그래서 용암사지는 구경도 못하고 돌아와야 했다.

용암사에 관한 기록은 고려시대 박전지(朴全之)가 쓴 영봉산용암사중창기(靈鳳山龍巖寺重創記)

고려학사 최자(崔滋 1186~1260)가 쓴 만덕산백련사원묘국사비(萬德山白連社圓妙國師碑) 등

일부 문헌에만 전해 당시의 사세나 주석했던 스님 등에 관한 자세한 내용은 알 수 없다고 한다.

야은 정구석(野隱 鄭九錫 1907~1986) 사적비

충의공 농포 정문부(鄭文孚)선조의 뜻을 기리기 위하여 세운 사당이며 농포공 선조를 모신 사당은

북한에 창렬사 현충사 청암사 (일명 숭렬사) 등이 있으나 후손들이 거주하는 진주 까꼬실에는

부조묘 사당만 있었는데 1970년 공의 10대손 야은 정구석(野隱 鄭九錫)(907~1986)공과

11대손 석천 정한재(石泉 鄭翰載)(1931~)씨 등이 유림들에게 발의하여 가호서원을 세우면서

당시의 박정희(朴正熙) 대통령으로부터 충의사(忠義祠)라는 편액을 받았다.

충의사(忠毅祠, 경상남도 문화재자료 제61호)

충의사(忠毅祠) 는 충의공 정문부(鄭文孚) 장군의 뜻을 기리기 위해 세운 사당이다.

정문부는 1588년 과거 시험에 급제하여 벼슬길에 나아갔으며 임진왜란 때는 의병장으로 추대되어

함경도를 침공한 일본군을 물리치고 전투를 승리로 이끄는 데 큰 공을 세웠다.

정문부는 1593년의 백탑교 전투에서 일본군을 크게 무찔러 관북지방을 수복하는 데 크게 기여했다.

관북지방은 한반도 북동부 지역을 일컫는 지방명칭으로 현재의 함경남도 · 함경북도 · 양강도 일대를 가리킨다.

백탑교 전투는 1593년 1월 28일 의병장 정문부, 종성부사 정현룡(鄭見龍), 경원부사 오응태(吳應台) 등

3천여 명과 일본군 가토 우마노조(加藤右馬允), 가토 야스마사(加藤安政), 삿사 마사모토(左左政元)

류조지 이에하루(龍造寺家晴) 등 3천여 명 사이에 벌어진 교전으로 일본군이 패하여 퇴각했고

야마구치 요산우에몬(山口與三右衛門)이 전사했다."

왜란 종료 후에 여러 벼슬을 거쳤으나 ‘이괄의 난’에 연루되어 억울한 죽음을 당했다.

후에 무죄로 판명되어 좌찬성(左贊成)의 직위가 내려졌다.

사당 건물은 정면 3칸 측면 2칸의 맞배지붕 단층 목조기와 집이며

이곳에는 의복, 교지, 환도 등 장군의 유품이 보존되어 있다.

경내에는 정문부 장군의 유물전시관, 갑판각, 가호서원(佳湖書院)이 있다.

남강댐 공사로 인해 1995년 진주시 귀곡동 255번지에서 현재의 장소로 옮겨 지었다.

산행종료

진주 영봉산(晋州 靈鳳山) 은 영암마을에서 부터 시작하는데

저기 뒷쪽 느티나무는 수령이 400년이된 나무다

용암은 영봉산 줄기가 에워싸고 있고 주변의 산세와 암석의 형태가 용과 같은 형세라 하여 용암이라고 부르며,

원점회귀를 이루는 충의사(忠義祠)는 조선 선조(宣祖)때 충의공(忠毅公) 정문부(鄭文孚 1565~1624) 장군의

유업을 기리기 위하여 세운 사당(祠堂)이 그리고 개짖는 소리에 영암사지는 구경도 못한

역사적 의미가 깊은 진주 이반성면 용암마을과 영봉산 산행이었다

※ 출처:

인터넷사전,향토문화사전,한국민족문화대백과사전

한국의산하,우리산줄기이야기

유정열1000명산견문록

한국의산천 손경석 세종대왕기념사업회,

월간 山(아웃도어 매거진).

신 산경표 박성태 조선일보사

해설 대동여지도 최선웅 민병준 진선출판사

인문산행 심산 바다출판사.

한국1000산 신명훈 깊은솔

근교산&그너머 부산일보

진주시청 홈페이지 지역신문 및 지역주민 인터뷰 참고함.